被遗忘的视频游戏艺术史

作者:佚名 来源:主题软件园 时间:2024-11-11 16:22:50

近日,非营利性艺术机构、新媒体艺术平台Rhizome在一篇文章中,通过对上世纪八九十年代几款游戏作品的分析,指出了艺术与游戏一直相生相伴,艺术游戏(artgame)可以引发人的思考,对社会产生影响,而不仅仅是伴随科技进步所产生的商业化产品。触乐对文章的主要内容进行了编译,内容有删改。

“试想一下,如果我们的短暂生命可以重来。试想一下,如果人生只是一款电子游戏。试想一下,如果那时我就知道现在这一切。” ——《Deus Ex Machina》,Automata,1984年

如果说视频游戏拥有一段“正史”,那么它的主题将会是科技的进步、市场的演变以及跨国公司的整合。科技进步在视频游戏的历史中扮演着重要角色,电脑游戏最早是麻省理工学院军用计算机的工程师们开发的产品(1962年,麻省理工学院的一群工程师创作的《SpaceWar》通常被视为第一款标志性电脑游戏),街机和家用主机的成功同样与科技的进步有着莫大关系。杰瑞·劳森(Jerry Lawson)发明了可拆卸的游戏卡带,让游戏和游戏机可以单独出售,而主机硬件制造商们的竞争亦推动着科技革新。

所有这一切,催生了许多影响力经久不衰的IP,收入达数十亿美元的品牌大作,而它们或多或少都被主导着游戏市场和文化的寡头们所掌控。在游戏行业,人们似乎热衷于制作性能更好的机器和收入更高的产品。“游戏与艺术之争”成为批评家、学者、企业家和玩家们的重要辩题——美国影评人罗杰·艾伯特(Roger Ebert)甚至曾提出“游戏永远不能成为艺术”,但事实上更准确的说法是:这并非“艺术”与“游戏”之间的斗争,而是“艺术”与“商业”之争。

游戏有其鲜为人知的历史。很多游戏具有艺术性或者强烈的个人风格,它们可以称为“艺术游戏”(artgame)。这个术语指那些饱含创作者的艺术构思,在游戏的环境下仍可以被理解的视频游戏。艺术游戏和“游戏艺术”(game art)有着重要差异,后者通常由概念艺术家为游戏创作,是游戏作品的原材料,但两者之间的界限正变得模糊。某些时候,你很难明确地判断某个数字艺术作品应当被视为游戏,亦或是“基于游戏的概念艺术”,而我认为随着游戏和艺术变得越来越相似,要找到它们之间的明显差异将不那么重要。

作为一种媒介和文化,视频游戏在互联网时代有所发展,但互联网就像一把双刃剑,既帮助又阻碍了其艺术性的成长。一方面,互联网确实为轻量级、独立和个人游戏的散播创造了便利条件,因为它允许人们制作并低价甚至免费分享游戏;另一方面,巨头游戏公司的增长导致很大一部分具有艺术性的游戏遗失,被粗暴地修改,或者因为被认为没有前途而被扔进历史的“古怪”角落。

《Deus Ex Machina》(Automata,1984年)

在BBS系统的初期阶段,爱好者们会在论坛分享、下载和玩独立游戏,直到今天仍有一些在线社区将轻量级试验型游戏作品作为主题。借助互联网,游戏作为一种媒介逐渐变得成熟,呈现出民主化、全球化、跨界和跨媒体的增长趋势。遗憾的是,随着互联网的演变,游戏商业化程度越来越高,而在电脑高手们近乎政治诉求的要求下,市场细分也在加速——Kom Kunyosying和Carter Soles在《后现代网虫就像模拟种族》(Postmodern geekdom as simulated ethnicity)中提到,网虫实际上就像大公司发明的人群。

在互联网出现的几十年前,二十世纪很多艺术作品采用更为“互动”、参与式的创作手法,它们当中相当一部分都与前文所说被扔进“古怪角落”的游戏有共通之处。人类使用技术手段创作互动艺术作品历史悠久,例如中世纪时期出现了基于纸张的文本生成机器“星历表”,美国物理学家Thomas T. Goldsmith Jr.和Estle Ray Mann在1947年发明了“阴极射线管游乐设备”。上世纪二十年代,超现实主义者沉迷于文字和图像游戏《Exquisite Corpse》,他们将玩这个游戏看成一种激发创造力和潜意识的方法;计算机艺术的诞生最早可以追溯到上世纪五十年代。1982年,激浪派(Fluxus)艺术家约瑟夫·博伊斯创作了“社会雕塑”《7000棵橡树》(7000 Oaks),鼓励居住在德国卡塞尔市的人们在他留下石头标识的地方植树。

到二十世纪六十年代,一群激浪派艺术家呼吁消除“死亡艺术”的资产阶级疾病,他们认为该类艺术作品只会挂在博物馆和家中被人欣赏,应当被更具参与性,能够引发人们思考和共鸣的 “有生命的艺术品”所替代。时间一晃来到2000年,几位电脑游戏开发者起草了《Scratchware宣言》(Scratchware Manifesto),它就像艺术界反对大公司、主张技术公有的赛博朋克宣言(Cyberpunk Manifesto)一样,对游戏行业同质化的产品制作方法提出抗议,宣称“让游戏行业去死!游戏万岁!”

在艺术和情感表达方面,游戏似乎正在走向成熟,近年来《时空幻境》(Braid)、《回家》(Gone Home)和《堡垒》(Bastion)等独立游戏取得了商业和口碑双丰收,成为能够代表游戏的艺术成就的里程碑式作品。但它们并非第一批艺术游戏。自游戏行业诞生至今,一直有创作者尝试将艺术与游戏进行结合。事实上在上世纪八十年代到九十年代中期,某些知名公司发行的游戏已经传递出了具有实验性的、前卫的艺术气息。

《时空幻境》(Braid)

这并不意味着那个年代的艺术家们有更大的创作空间,又或者如今的艺术家们不再愿意在游戏中进行创作。很多艺术性的游戏作品遭到排斥、商业失败甚至是人们的怨恨,即便《块魂》的开发者高桥庆太等人,也经常发现自己的作品内容遭到修改,被过度商业化,而他们作为创作者的角色被边缘化。这些游戏在行业、学术界和流行文化界仍然严重缺乏认可。“艺术游戏”的概念直到二十一世纪初才出现转变——它们当中的一些作品在马萨诸塞州当代艺术博物馆(MASS MoCA)等地方展出;但更令人吃惊的是,虽然业内普遍认为艺术游戏是一个新兴潮流,但游戏开发者G.P. Lackey认为,“艺术游戏与游戏同龄!”

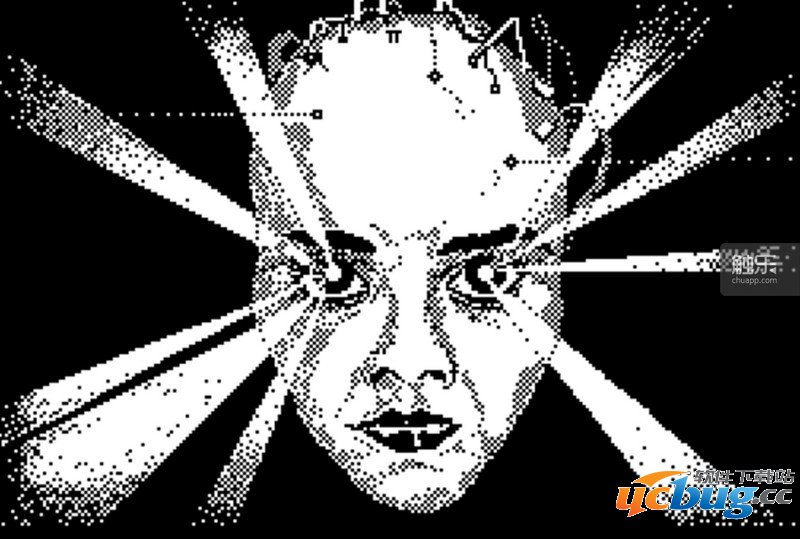

上世纪八九十年代,一些游戏公司之所以愿意为创意风险投入更多资金支持,在某种程度上是因为游戏行业处在发展初期,且极其不稳定。泰德·特劳曼(Ted Trautman)在《纽约客》文章《挖掘视频游戏行业的过去》(Excavating the Video-Game Industry’s Past)中写道,在短短一年时间里,游戏行业从蓬勃发展陷入崩溃,一度接近彻底消失。1982年,美国游戏公司雅达利控制着全球视频游戏市场85%的份额,他们在1983年面向市场推出大批游戏,却因为无法吸引消费者购买他们的新主机而陷入困境,引发了整个行业的衰落。1983年,雅达利将包括《E.T.》在内很多未能售出的游戏卡带掩埋到了新墨西哥州的阿拉莫戈多沙漠。日本游戏公司任天堂被认为拯救了游戏行业,他们在1985年面向北美市场推出Famicom,随后于1986~1987年面向欧洲市场推出该游戏机。日本因此成为全球游戏行业的中心,北美则直到二十世纪九十年代末期才逐渐找回领先地位。

即便在几十年后,这些被挖掘出来的卡带依旧能玩

雅达利大崩溃仅1年后,一款艺术作品般的视频游戏进入市场。1984年,英国朴茨茅斯工作室Automata面向ZX Spectrum个人电脑推出了一款叫做《Deus Ex Machina》的游戏,该作设计师梅尔·克劳奇(Mel Croucher)曾担任建筑师,他在接受Polygon采访时说自己“全身心”投入了这款游戏的创作。

《Deus Ex Machina》售价15英镑,邀请到几位明星配音,包括英国男演员弗兰基·豪尔德(Frankie Howerd)、乔恩·博德维(Jon Pertwee),女演员唐娜·巴莱(Donna Bailey)和传奇摇滚歌手艾恩·迪里(Ian Dury)。该作讲述一个“有缺陷”的突变生命体的故事,记录了它在“机器”内从孕育到成长、逃避、进化直到死亡的全过程。游戏的整个故事受到莎士比亚戏剧《皆大欢喜》中杰奎斯提到的“人生的七个阶段”的启发,部分台词甚至对莎翁戏剧中的角色对白进行了修改,将它们与反乌托邦式语言结合到了一起。

在这款游戏中,博德维扮演叙事者,巴莱为孕育生命的机器配音,迪里配音时髦的施肥代理人,克劳奇配音“有缺陷”的生命体,而豪尔德则为试图控制或摧毁主角的腐败警员们配音。通过经修改的莎士比亚式或摇滚风格台词,游戏音效渲染出了一种几何抽象的视觉效果,引发人们对于道德、选择、矛盾、责任和个性等话题的思考。

《Deus Ex Machina》

《Deus Ex Machina》的问世远远早于《史丹利的寓言》(2011年)等游戏,该作虽然赢得了一些好评,却未能在商业层面获得成功。Automata曾是英国最重要的开发商之一,后来却以15便士将办公室卖给了一个牙医。《Deus Ex Machina》研发量级和成本太高被认为是导致工作室倒闭的原因,同时它还遭遇到严重的盗版影响。但还有一个原因:克劳奇感慨,行业普遍不愿意投资和支持游戏创作的艺术实验,他直白地说道,“我不敢相信(游戏中)玩家仍然射来射去和跳上跳下。它们都是垃圾。”

从某种意义上讲,《Deus Ex Machina》警示了在商业化的视频游戏世界,艺术游戏前景堪忧。但这款游戏的续作在Kickstarter众筹成功,以及Automata工作室重新开张,又让我们看到了一线希望。这表明其诞生虽然相对于当时的文化和技术显得有些超前,但仍然吸引了很多懂得欣赏它的铁杆玩家。独立游戏开发者迈克尔·布拉夫(Michael Brough)曾在推特上称他迷恋该作的真挚和美丽,被感动得落泪。

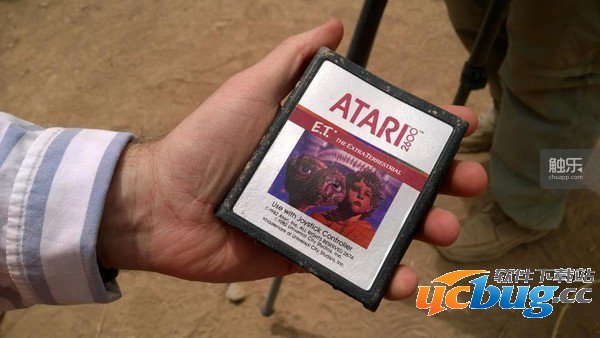

另一款游戏《北野武的挑战书》(Takeshi’s Challenge,1986年发售)同样展示了创作者在数字艺术领域的尝试。该作由日本演员兼导演北野武制作,Taito公司发行,偏偏北野武本人憎恨电子游戏。北野武曾公开承认他蔑视数字娱乐和现代科技,而他恶作剧般、喜剧演员安迪·考夫曼式的幽默感,以及对社会现状的辛辣评论也在游戏中得到了体现。

《北野武的挑战书》(Taito Corporation,1986年)

在《北野武的挑战书》中,玩家扮演在日本一家中等规模工作的职员。新游戏开始时,玩家因为表现不佳遭到老板严厉斥责;玩家有可能希望向老板申请一份假期奖金,但我告诉你,这是个糟糕的决定。玩家将会拿到奖金,但那是在玩家离开办公大楼,到银行取完积蓄和停用银行账户之后。接下来玩家需要到学习中心,学习怎样弹奏三味线,喝得烂醉如泥,与妻子离婚(一半财产会被妻子分走)。直到这时候,游戏的攻略才会建议玩家跟老板对话,拿到奖金,辞职并永远离开办公楼。

玩家的冒险这才刚刚开始:我们的工薪族职员会在一间弹球室与日本黑帮流氓打架(抢走他们的钱购买三味线),在卡拉OK厅醉唱(再次与人发生搏斗),收到某个老人送来的神秘地图,飞向南太平洋开始自己探寻神秘宝藏之旅……当玩家找到宝藏之后,北野武本人头像会出现在屏幕里,调皮地告诫玩家不要把玩这款游戏太当一回事。

如果没有任何外部帮助,我也许会以为《北野武的挑战书》讲述的就是主角在酒吧醉倒的故事——直到我在游戏中身无分文,并失去了工作和家庭。该作融合了冒险和探索等元素,却又搞怪地将玩家体验变得像一个恶趣味的玩笑。这也正是我热爱它的原因。由于创作者的故意设计,玩家在游戏中某些时候几乎完全依赖于运气,例如当收到神秘地图时,玩家需要将地图浸泡在水中一定时间——整个过程不能按任何按键——才能发现它所隐藏的秘密。游戏对此没有任何提示,玩家只有不断试错或者看攻略才能找到通关的办法。事实上,很多玩家觉得该作的第一版攻略指南并不完整,而Taito公司在不久后推出了新版攻略。

时至今日,游戏界似乎仍然难以接纳对传统概念和模式形成颠覆的设计方法,认为如果玩家体验一款游戏的方式与设计师预期不符,那就意味着游戏设计出了问题。很多人认为像《北野武的挑战书》这样具有实验性的游戏不完整,是极端特例,甚至根本就不能被叫做游戏。

《Deus Ex Machina》的设计者梅尔·克劳奇但在当时技术工具有限的情况下,《北野武的挑战书》成功开创了一种游戏类型,这是很多当代游戏都难以做到的。几年前,游戏中的讽喻开始成为行业内的一个热门话题,但绝大多数开发者发现他们的讽刺显得不够犀利,以至于弄巧成拙。如何在游戏中有效地实现讽喻效果?早在20年前,一位憎恨游戏的喜剧演员已经在他设计的游戏中给出了答案。《北野武的挑战书》将屏幕噱头,跟具有误导性和夸张元素的文本,以及似乎存心坑玩家的恶搞式设计结合了起来。在游戏作为一种娱乐方式口碑欠佳的那个年代(如今仍是这样),你可以将《北野武的挑战书》视为一款反游戏的作品,就好比一位达达艺术家或激浪派艺术家创作的反艺术作品。它从头到尾都在跟玩家开玩笑。

《Deus Ex Machina》证明游戏可以诗意、抽象,并使用复杂的语调讲好一个故事,《北野武的挑战书》表明游戏作为一种媒介,有能力做出实质性和尖锐的社会批评。而到上世纪九十年代中期,SOFTEDGE公司推出的《京都宇宙学》(Cosmology of Kyoto),则将引人沉思的玩法设计、美学和叙事设计融为一体,可以视为融汇各种不同元素和品类的首批伟大游戏作品之一。该作将历史小说与恐怖氛围进行结合,创作出丰富、生动并令人深感不安的内容。影评人罗杰·艾伯特曾公开批评游戏是愚钝的娱乐方式,但值得注意的是,他在《京都宇宙学》发售的那一年为这款游戏在《Wired》杂志写了一篇文章。

《京都宇宙学》内容极其丰富,游戏内的资源似乎永无穷尽,任何两个玩家都不会在游戏中经历完全一样的体验。我已经用了两周的闲暇时间探索游戏中的古老城市,但我怀疑自己才刚刚开始。它是我所遇到的最迷人的一款电脑游戏,将阴森氛围和神圣感,将信息、冒险、幽默和想象力完美地融合到了一起。

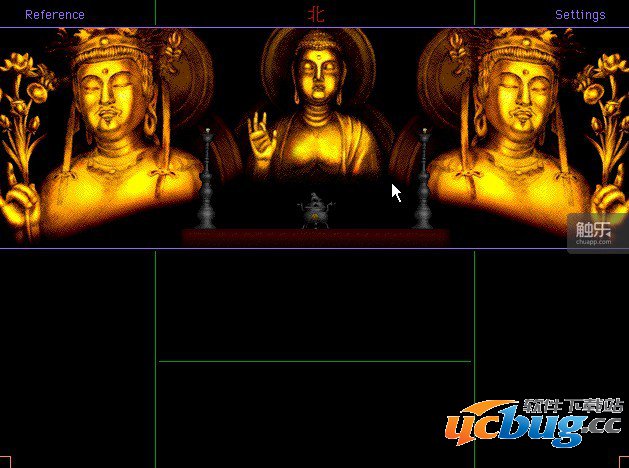

该作采用宽屏幕展示,借鉴了大量宗教和文化元素,包括佛学、日本的神道教、幽灵绘画以及猎奇漫画等。游戏将约公元900年的古京都作为背景,讲述了一位旅行者在这座破败不堪,到处都有穷人乞讨受苦,富人们藏身于宫殿和庙宇的城市的探险故事。还要说明的一点是,游戏中京都鬼魂出没,遭到地狱恶魔的威慑,部分场所被突然袭来的流星夷为平地。

《Cosmology of Kyoto》(Softedge,1994年)

在游戏开始时,我创建了自己的角色,赤身露体地进入到游戏场景。我从一具尸体那儿偷来衣服和钱,随后慢慢向城墙靠近。路上我遇到了一个传奇战士——我用护身符从他那儿换了把剑,一列病怏怏的乞丐,一群表情冷漠的高年级学生,一个诱人少女,一个古代贵族的灵魂,一群凶残的盗贼,一个试图拯救我的灵魂的佛教徒,一群放纵的侍臣,以及一队恶毒的嗜血魔鬼。我在游戏中不用担心死去,因为我总是能够转世再生。我将在短暂的一瞬间看到天堂或者地狱——这取决于我潜在的“因果分数”(karmic score)是多少,然后重返京都。

游戏的色调、氛围和场景营造了很多让玩家感动和难忘的瞬间。在我体验游戏时,它以一种美妙却令人不安的方式,让我感受到《京都宇宙学》的美学和主题元素。当我走过京都的集市时,我看到一位年轻女子被两个粗暴的男人抓着,他们指责女子行窃并威胁要杀死她,而女子称自己是清白的。我挥剑吓跑那两个男人,赢得了女子的信任和欣赏——她的脸部特写表明她对我救命之恩的感激。她邀请我这位疲惫的旅者到她的住处歇一夜,让我跟在她身后。但在这个镇子,几乎家家户户都受到恶魔的侵扰,这次也不例外:一头恶魔从背后抓住这个年轻女子,随后场景淡出,我只听到她的尖叫。

恶魔嚎叫着命令我离开。在走出屋子的路上,我发现了女子的尸体。她的身体干燥,被捆绑了起来,面部表情因为恐惧和悲伤而扭曲;游戏的宽屏分辨率让整个空间显得更狭窄幽闭。她被捆身体的病态情欲让人想到猎奇漫画——上世纪二十年代兴起于日本的一种漫画风格,将性、超现实主义和怪诞元素进行了结合——尤其是可能联想到佐伯俊男(Toshio Saeki)等艺术家的作品。另一方面,女子害怕死亡的超自然本质又含有幽灵漫画元素。

虽然在西方获得好评,但《京都宇宙学》在日本本土市场遭遇失败,京都当地居民对游戏对他们所居住城市令人不悦的描绘感到不满。但作为一款融合了很多有机元素的3D冒险游戏,它在多个不同层面吸引玩家沉浸其中,同时允许玩家以自己的节奏进行探索。

本文提到的几款游戏仅仅是冰山一角。在2008年前,已经有很多艺术游戏为游戏作为一种媒介的发展做出贡献,只不过因为种种原因,它们很少被谈到。虽然《Deus Ex Machina》《北野武挑战书》和《京都宇宙学》在商业层面都不算成功,但某些艺术游戏甚至吸引了非艺术爱好者的游戏玩家崇拜,例如作家糸井重里设计的《地球冒险》(EarthBound),多媒体艺术家Osamu Sato设计的超现实探索游戏《LSD:梦境模拟器》(LSD: Dream Emulator)等等。

在游戏行业,人们很少关心游戏的艺术和历史目标;独立开发者仍然需要依赖于制作畅销游戏,取得暴利性的成功,否则就只能转投其他行业。也因此在游戏文化中,绝大多数玩家完全不了解游戏的制作者、资源分配和游戏开发制作的任何流程。

了解游戏作为一种艺术的历史,不再将艺术游戏视为反常或边缘化产物,或许可以成为游戏文化转变的开端,吸引更多的艺术家投身游戏开发领域。一些独立开发者出于热爱创作艺术游戏,但他们也为此承担着巨大风险,如果文化价值观转向,他们或许能得到更多的资金和社会支持。但最为根本的转变,是我们应当意识到视频游戏不仅仅是商品,它们同时也是互动和数字艺术历史中的一部分。作为一种艺术形式,游戏能够也应当丰富我们所有人的生活,改变社会甚至政治;游戏亦将能够彻底改变我们与科技,与艺术之间的关系。

游戏不仅仅是科技进步的副产品,它们具有表现力,能够引人思考和对社会产生影响力。在过去,行业往往忽略了游戏艺术的悠长历史,忽略了很多艺术家通过游戏形式所创作的艺术作品。我们将话语权完全交给了那些将互动数字艺术作品商品,或甚至只是企业宣传品的商人。

我们可以改变游戏行业和从业者们的未来。通过追溯过去,我们反思行业的失败和它最有价值的贡献,谋求更美好的现实与未来。